コンピュータの基礎第1講

コンピュータとは

【第1講のポイント】・パソコンのカタログに並ぶ以下の数値は何を意味するだろうか。

CPU:2GHz(ギガヘルツ)、

メモリ:512MB(メガバイト)、

ハードディスク:200GB(ギガバイト)、

この章では、コンピュータの大まかな構成や動作原理を理解し、これらの意味を直感的に理解しよう。

【第1講の目標】 学習後、以下のことが身についたかチェックしよう。

- ビットとバイトの意味が分かる

- 次の数詞の意味がわかる

キロ(K)、メガ(M)、ギガ(G)、テラ(T)、ミリ(m)、マイクロ(μ)、ナノ(n)、ピコ(p) - コンピュータを構成する要素(装置)を言える

- 主記憶装置と補助記憶装置の機能の違いと、使われ方を理解している

- コンピュータのカタログに記載されている次の数値の意味が分かる

CPU(クロック周波数):2GHz、メモリー:2GB、ハードディスク:1TB - 次の言葉の意味が分かる

プログラム、高級言語、OS、アプリ、マイクロコンピュータ、パソコン、汎用コンピュータ

【第1講の構成】

- 1節 計算道具の歴史

- 2節 ビット、バイト、数詞

- 3節 コンピュータの仕組み

- 4節 ソフトウェア

- 5節 コンピュータの種類

第1節 計算道具の歴史

コンピュータとは何かを理解するために、計算道具の歴史を眺めてみよう。計算具

筆算でのノートと鉛筆の役割を果たす計算補助具は古代から使われてきた。- アバカス:板に溝を彫り、その溝の上で豆や小石を動かして計算した

- 算盤(そろばん):珠を串刺しにした算盤は14世紀の中国には流布していた。

歯車式計算機

歯車を手で回して、機械的に加減(乗除)の計算ができた。- パスカリーヌ:Blaise Pascal が1645年に発明した機械式計算機。

- タイガー計算機(シミュレータ):大正12年から昭和45年まで製造販売された、日本の代表的歯車式計算機。

- バベッジの階差機関(動画):多項式の数表を作成するよう設計された機械式計算機

コンピュータ

プログラムによって、自律的に動作する。回路(を構成する素子)の発展段階に応じて、次のように区分される。- リレー式:回路にリレー(電気的スイッチ)を利用

- 第1世代:回路に真空管を利用

- 第2世代:回路にトランジスタを利用

- 第3世代:回路にIC(集積回路)を利用

- 第3.5世代:回路にLSI(大規模集積回路)を利用

- 第4世代:回路にVLSI(超大規模集積回路)を利用

第2節 ビット、バイト、数詞

コンピュータは0,1で動くと言われる。その意味はこれから学習するが、この節ではコンピュータの世界でつかわれる単位や数詞について学習しよう。0,1の1桁を1ビット(b)といい、8桁すなわち8ビット(b)を1バイト(B)という。1ビットの値は 0 か 1 の2通りあり、1バイトの値は 00000000 ~ 11111111 の 2×2×2×2×2×2×2×2=28= 256通りある。

英語の数詞は3桁(103)ごとにキロ(K)、メガ(M)、ギガ(G)、テラ(T)という。日本語の数詞は4桁(104)ごとだから、キロは千、メガは百万、ギガは十億、テラは一兆にあたる。小数点以下の数詞は 10-3ごとに、ミリ(m)、マイクロ(μ)、ナノ(n)、ピコ (p)である。

32,109,876,543,210.123,456,789,012,3

T G M K m μ n p

一方、210=1024≒103なので、コンピュータの世界では、210ごとに、K=210、M=220、G=230、T=240を意味することもあるが、本講義では特に断らない限りこの使い方はしない。概数計算には210≒1000と覚えておくとよい。詳しくは数詞一覧を参照せよ

|

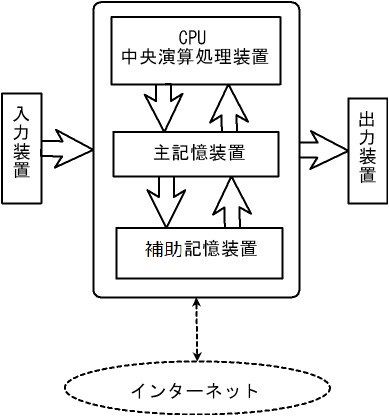

第3節 コンピュータの仕組み

機能と構成装置

コンピュータは- 入力されたデータやプログラムを記憶し

- プログラムに定められた手順にしたがって、演算・処理を行い

- その結果を出力する

| 機能 | 構成装置 |

| 演算・処理 | CPU |

| 制御 | |

| 記憶 | 主記憶装置 |

| 補助記憶装置 | |

| 入力 | 入力装置 |

| 出力 | 出力装置 |

カタログを見る

|

以下、カタログを読み解いていこう。

また、CPUが一度に処理するビットサイズ(2進桁数)によって、32ビットマシーン、64ビットマシーンなどという。

主記憶は、アドレス選択回路を通して任意の番地に対してアクセス(読み書き)できることから、RAM(Random Access Memory) と呼ばれる。 また、揮発性といって、主記憶内のデータは電源が切れると失われる。

CPU(中央演算処理装置 )

CPU(Central Processing Unit)は、コンピュータの頭脳部で計算や制御をつかさどる。CPU内の各部品は同期して(タイミングを合わせて)動作する。その頻度をクロック周波数といい、2GHz (ギガヘルツ)であれば毎秒2ギガ(20億)回動作する。同種のCPUであればこの数値が大きいほど処理速度が速くなるが、異種のCPUではクロック周波数の大きい方が速いとは限らない。また、CPUが一度に処理するビットサイズ(2進桁数)によって、32ビットマシーン、64ビットマシーンなどという。

主記憶装置

主記憶装置(主メモリ)は下図のように、区画ごとに(2進数の)番地が割り振られ、1バイトのデータが格納される。| ア ド レ ス 選 択 回 路 |

⇒ |

|

⇔ | 読 み 書 き 回 路 |

主記憶は、アドレス選択回路を通して任意の番地に対してアクセス(読み書き)できることから、RAM(Random Access Memory) と呼ばれる。 また、揮発性といって、主記憶内のデータは電源が切れると失われる。

|

補助(二次)記憶装置

二次記憶装置ともいいい、ハードディスクが代表的である。フロッピーディスク、DVD-R、DVD-RW(読み書き可能なDVD)、USBメモリー等の外部記憶装置も含まれる。補助記憶装置は電源を切ってもその内容が失われず(不揮発性)、安価で大容量であるが、主記憶に比べてアクセス(読み書き)速度は非常に遅い。プログラムやデータは通常補助記憶装置に貯えられていて、一度主記憶に読み出されて(load)から実行される。計算終了とともに、計算結果等必要なデータを再び補助記憶装置に保存(save)する(でないと電源OFFとともにデータが失われる)。

右上図(Wikipedia)にみられるように、ハードディスクでは、複数の円盤(ディスク)の上下面の各円周(トラック)がセクターに分割され、そこにデータが記録される。データの読み書きは、ヘッドがデータのあるトラック上に移動し(シーク)、円盤が回転してデータセクターがヘッドの下に移動した(サーチ)ときに行われる。

|

通信装置

現在では、コンピュータはインターネットアクセスなどの通信機器としての性格を強く持ち、Wi-Fiに代表される無線ネットワークとの接続装置やLANケーブルの口を備えているのが普通である。入力装置

入力されたデータを0,1の列に変換して、コンピュータに伝える。キーボード、マウス、スキャナー、タブレット等がある。出力装置

0,1の列を文字や音声、画像などの人間にわかりやすい表現に変換して表示する。ディスプレイ(モニタ)、プリンタ、プロッター、等がある。他のカタログ情報

- ビデオメモリ

- ディスプレイに表示される内容を保持しているメモリ。CPUはビデオメモリに表示内容を書き込み、ディスプレイへの表示作業は、専用のビデオカード(グラフィックス・アクセラレータ)が受け持つ

- 表示モード

- 画面の横と縦のドット(画面を構成する点、ピクセル)数と、ドットごとに設定可能な色数で指定される。光の3 原色(赤緑青、RGB) がそれぞれ28=256段階の明るさで指定されるので、色数は通常約1677万(=224)色である

- システムバス

- システムバスはCPUとメモリをつなぐ伝送路で、バス幅(通常32ビット)に対応する本数の信号線を束ね、同期をとって伝送する。バスクロックが200MHzならば、メモリへの読み書き動作の同期が毎秒2億回とられることを意味する

第4節 ソフトウェア

プログラム

コンピュータに動作の指示を与える一連の命令の集まりで、コンピュータは(原理的に万能な)プログラム実行機械である。コンピュータが直接実行できる命令を機械語といい、人間がコンピュータに指示する(プログラムを書く)ときに使う言語を高級言語という。与えられた高級言語プログラムを機械語に翻訳するプログラムをコンパイラ(インタプリタ)と言う。

ソフトウェア

不特定多数の人が頻繁に利用するプログラムで、システムソフトウェア(いわゆるOS)と応用ソフトウェア(アプリ)に分かれる。ユーザが通常利用する応用ソフトウェアは、システムソフトウェアの機能を利用して動作する。

|

第5節 コンピュータの種類

コンピュータはその用途、サイズによって以下のように分類される。ただしこの分類は大まかな目安で、必ずしも明確でも確定的なものでもない。| 種類 説明

|